|

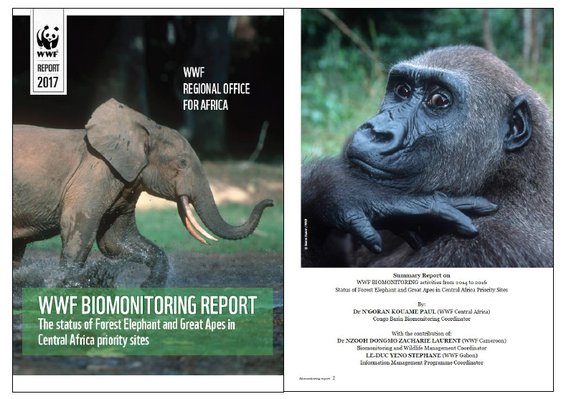

<UAPACAAメルマガ過去記事紹介:2021年4月号から>22 April : Earth Day / International Mother Earth Day(続き) 野生動物たちにとっても、かけがえのないMother Earth。UAPACAAパートナーズが保護を目指す、各国の森林の象徴である種(Flagship Species)の現状について観ていきます。生態系の頂点に位置づけられるこれらの大型哺乳類たちは、寿命が長く森のさまざまな自然資源を利用しながら暮らしているので、彼らが自由に生きられる環境は、森の健全性を表す象徴的意味を持ちます。今回はマルミミゾウを取り上げました。  ジェンベ・キャンプに現れた人に慣れたゾウ ジェンベ・キャンプに現れた人に慣れたゾウ 🐘 マルミミゾウ 🐘 アフリカゾウというと、サバンナを群れで移動していくイメージが真っ先に浮かびますが、UAPACAAパートナーズがもっぱら活動するカメルーンやコンゴ民主共和国(DRC)のジャングルには、マルミミゾウと呼ばれるひと回り小柄な森林ゾウが分布しています。アフリカゾウは気性が荒く、アジアゾウのように人間が使役できるまで慣れないと言われますが、マルミミゾウはさらに激しく、ジャングルで出会ったら真っ先に逃げろといわれる、野生動物のダントツぶっちぎりの筆頭です。 これはもちろん、密猟でさんざん彼らを痛めつけている人間の側の問題でもあるのですが、岡安の経験でも、どこの森で出会ってもその姿に見惚れるとともに、50メートル以内に近づくといつ怒られるかとハラハラドキドキの連続です。コンゴでもガボンでも、「気づかれたらまず風下に一目散に走れ、追いつかれそうだったら、周りで一番大きな木の後ろに隠れろ、間違っても登るな、簡単に倒される、倒せなかったら、降りてくるまで下で待ち伏せされる、音を立てないように長靴は脱げ!? あいつらは時速100キロで走る!?」と、現地ガイドには同じような注意を受け、実際にガボンでは、怒りに「パオーン」と雄叫びをあげたオスに1キロぐらい追いかけられたことも。若かったから逃げ延びましたが、200メートル全力疾走しては、すぐ横の薮で「ブルルルル…」という我々を探す鼻息がする、というのは生きた心地がしませんでした。 ゾウは臭いで追跡してくるわけですが、ガイドによると彼が枝を掃うために持っている、マシェット(山刀)の鉄のにおいを嗅ぎ分けていると言います。密猟者が携えている銃器の金属臭と火薬の臭いは、彼らにとって最大級に警戒しなければいけないシグナルであり、群れを守るためには殺るか殺られるかも覚悟する相手だったわけです。実際、生涯に何頭もゾウを倒した伝説の猟師は、たった一度、丸腰で森に入った時に群れに出くわし八つ裂きにされた(身体に火薬の臭いが染みついているのですね…)とか、母子ゾウが保護区の遊歩道に出てきてしまい、近づき過ぎた観光客が重傷を負ったとか、20年前はフィールドにいるとときどき入ってくる話題でした。 ただそれでも、人間の側がジャングルでの“身の処し方”を分かっていれば、そこまで深刻なことにはなりません。30年来、あらゆるフィールドでマルミミゾウに出会ってきましたが、冷や汗をかいたのは上記の1回で、それも1キロ走ったら放免してくれましたし、鼻で運ばれて放り投げられたと思ったら、「もう来るなよ」と言わんばかりに背中をトントンと叩かれて去っていった、という体験をした元同僚もいます。“危険だらけ”に見えるジャングルですが、昔はたいていどこでも、ガイド(トラッカー)を一人連れただけで歩けたものでした。 ところが今はどうでしょうか。 カメルーン・ロベケ国立公園のゴリラ調査のために、1週間キャンプをするためだけでも、たいそう大掛かりな準備が必要です。特にレンジャーの同伴については、国立公園という国の管理下に置かれた地域であるというだけでなく、昨今、大きな問題になっている国際密猟団を排除するためにも、最低限の武装をした警察権を持つ官吏に同行してもらわなければならない、世知辛い世界になってしまったのです。 確かに30年来、コンゴ盆地のジャングルを渡り歩き、まだ保護区になる前のワンバ(DRC)、ンドキ(コンゴ共和国)、国立公園になる前のインフォンドやムカラバ・ドゥドゥ(ガボン)を観て歩いた身には、人口密度の低い地域に残された野生動物の宝庫の美しさは忘れられません。しかしこの「人の少ない地域を保護区にする」という従来の自然保護の手法が、グローバリゼーションの中で密猟の図式が変わってしまった現在、裏目に出ていることも実感されます。「昔は良かったなぁ」と気楽に回顧している場合ではなく、地域住民がいないせいで森がよそ者の密猟の巣窟になってしまう、という事態を避ける体制が今、築けないと、マルミミゾウを初め大型野生動物の、絶滅の連鎖は防げないという危機感が募ります。 <初めて2種に分かれ、絶滅傾向が鮮明になったアフリカゾウ> この状況は、マルミミゾウ自身の態度を観ていても明らかです。 私は2002年にガボンでひどいマラリアで死に損なって、10年ほどアフリカ中部から離れていたのですが、まさにその10年のあいだにアフリカ中部の主だった保護区のマルミミゾウが、1/3減してしまうという悲劇が襲いました。2012年に初めてロベケ国立公園を訪れた時には、いたるところで観られるフンや痕跡にもかかわらず、20年前のンドキの森とはまるで違う、こちらを見て一目散に逃げていく様子を不審に思ったものです。5年後にカメルーンでも大規模モニタリング調査の結果が発表され、ロベケでも半減という信じられない数字を見て納得。胃が痛くなりました。 賢いマルミミゾウたちは、まったく歯が立たない新たな敵を見分け、前述のように抗うのではなくまず逃げる、そして安全地帯を探して大胆に移動することで生き残りを図っているようです。何より驚くのは、昔の地元密猟者のように、ライフルなどの銃器で武装したレンジャーや国境警備の兵士たちが、国立公園の主要ポストで警戒を続けているところが、安全地帯であることを知っていて移動してきているらしいことです。2013年にお隣の中央アフリカ共和国でクーデターがあった時は、ザンガ・サンガ保護地域から大挙してマルミミゾウが逃げてきましたし、ゴリラの人付け(エコツアー振興のために馴らす試み)のためにパトロールを強化したプチ・サバンナ周辺にも、以前は見られなかったゾウたちが増えています。まるで普通のライフルと、国際犯罪密猟団が持つカラシニコフ自動小銃を嗅ぎ分けているかのように…。 こんな風に私が長年親しんだマルミミゾウが、2021年3月下旬、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリスト(絶滅の恐れのある野生動物のリスト)の更新の際に、最新の遺伝子解析情報でサバンナゾウとは別種とされ、2種に分かれて生息状況が再評価されました。そして残念なことに、WWFが中部アフリカで行った大規模調査を追認する結果が出てしまいました。 IUCNによれば、アフリカ各地でゾウを取り巻く状況は悪化し、特にマルミミゾウは過去31年で個体数が86%以上減少したとされています。アフリカゾウとして一括りになっていた間は、危急種(VU)という分類だったマルミミゾウが、一気に「深刻な危機にある種(CR)」になりました。象牙を狙った密猟は2011年をピークに減少傾向にあり、具体的な密猟対策や土地利用の管理など、自然保護の活動の成果で個体数が安定しはじめた地区も認められます(IUCNサイト:英語)が、まだ楽観できる状況ではありません。 他方、サバンナゾウもこの50年間に少なくとも60%減少し、「危機種(EN)」と評価されました。ただサバンナゾウの生息国の中には、個体数が十分増えたとして国内の狩猟を再開させることを検討している国々もあり、問題を複雑にしています。 <新たな研究が示すマルミミゾウの受難> IUCNのレッドリストの更新の発表があった2021年3月25日同日、WWFもアップデート記事を配信しましたが、その中に気になるマルミミゾウの話題が紹介(英語)されていますので、以下に解説します。 2020年9月にScience誌に掲載された論文(英語)によると、ガボンのロペ国立公園の30年に渡る長期調査(1986年~2018年)の結果、気候変動の影響によって73種のモニタリング対象の果樹の結実が、全体で81%も減少したことが判明しました。また2008年~2018年の間に撮影された画像解析により、この国立公園に生息するマルミミゾウの体格が11%減少したことも確認されたのです。 ロべケを初めとするコンゴ盆地のジャングルの森林生態系は、マルミミゾウしか食べない大きな固い実をつける大木も多く(5メートルの高さの幹に直接生えて、頭を直撃されたら命にかかわるような、特大のカボチャのようなものもよくあります)、彼らなしには種子散布が成り立たないほどの、強い結びつきをもって進化してきました。ゾウの大規模密猟によって空っぽになってしまったジャングルが、消滅の道を歩まざるを得ないことはしばらく前から大問題になっています。しかし今回の長期調査があぶりだしたのは、密猟や生息地破壊といった直接の人間活動が及ばないところでも、間接的に人為的な影響がマルミミゾウとジャングル双方に、負のインパクトを与えている事実です。 2009年に霊長類研究に総説を書いた中で、アフリカ中部で予想される気候変動の長期予想のレビューを引用した(p309-p310)のですが、それによると21世紀末に地球の二酸化炭素濃度が当時の2倍(現状のままでは3倍)になると、次の100年で熱帯多雨林の乾燥地帯は疎開林や草原にとって代わり、熱帯林が戻ってくるのは500年後といった信じられないものでした。しかし今回の「30年で結実が1/5になった」という極端な結果を見ると、長期予測が悪い方へ振れていないかと心配になります。 <コロナ禍と象牙取引> 2008年のレッドリスト以来、アフリカゾウ全体の1/4しかいないマルミミゾウは、常により絶滅の脅威にさらされていることが知られています。日本に関係が深いマルミミゾウの象牙の特徴として、硬度が高くより緻密な細工がしやすいことで、職工に好まれてきた事実があります。 このコロナ禍で世界情勢が変化し、特にアフリカの観光立国だった国々では収入の減少が顕著で、密猟対策に割ける予算も縮小を余儀なくされています。この緊急事態で密猟の増加を防ぐためには、需要を減らすという消費国の責任がますます重大になっています。欧米だけでなく世界最大の象牙市場を持つ中国も国内市場を閉鎖した現在、日本の国内市場が違法象牙取引のハブとなってしまう懸念が国際社会で浮上していることは、念頭に置いて行動することが必要です。 2016年の研究で、サバンナゾウよりもさらに繁殖率が低いことが判明したマルミミゾウ。繁殖開始年齢がほかのゾウたちよりも遅く、出産間隔も広いため、寿命も長いですが一世代の長さが31年もあります。このため密猟の影響はさらに深刻で、いったん減りはじめてしまった個体群の数を回復させるのは至難の業なのです。 UAPACAA国際保全パートナーズでは、カメルーン・ロベケ国立公園支援、そしてDRCのバリ地区への国際協力を通じて、引き続きマルミミゾウの保護に貢献していきます。

0 コメント

<UAPACAAメルマガ過去記事紹介:2021年4月号から>22日はアースデイ。 アースデイ(Earth Day)自体は、1970年にアメリカで始まった、環境破壊に対する啓発イベントを始まりとしています。それから半世紀以上が経った今、Earth(アース)の問題も多様化こそすれ、解決とはほど遠いところへ、環境問題の申し子のような新型コロナのパンデミックが襲いました。 環境問題がクローズアップされるに従い、日本でも遅れること20年の1990年から「アースデイ」が開始され、各地で地球環境を考える思い思いのイベントが開催されています。日本ではEarthという単語はすでに60年代に、手塚治虫さんの人気漫画「マグマ大使」の生みの親、地球の創造主「アース」を通じて知られていましたし、アース製薬という社名が登場したのも1964年。アメリカでアースデイが始まった当時、このネーミングは馴染みやすかったと思うのですが、当時の日本は高度経済成長と公害問題のせめぎあいの真っ最中で、学生運動も華やかしころ。社会問題キャンペーンに盛り上がるような雰囲気ではなかったのかも知れません。 他方、環境問題を根本解決するためには、地球の限界を認識する必要があります。自然保護活動の進展に従い、自然資源が惑星一個分であることが強調されるようになり、地球を指して「The/Our Planet(Earth)」と表現されることも増えてきました。(無限の広がりと恵みを生むイメージの)大地と言い換えることもできるEarthに対し、宇宙の中のたった一個のPlanetである宇宙船地球号。 今日はそんな地球の限界について、“アース”デイの本来の意味に立ち返って振り返ります。 【アースデイに地球を考える】地球一個分の自然いわゆるアースデイとは別に、国連が2009年の総会で制定し、40年遅れの2010年から実施している「International Mother Earth Day(国際マザーアースデイ)」(国連のサイト:英語)は、アースデイが世界各国で活発になるのに従って追認したような形になっています。 そのバックグラウンドを見ても、1970年代から活発になる国際社会の自然保護、環境保全活動の歴史に鑑みて、2002年のヨハネスブルク地球サミットで制定が決議された、国連は「Harmony with Nature Initiative(自然との調和イニシアティブ)」を通じて賛同する、とどこかはっきりしない描写になっています。 それもそのはず、国連では1972年に開催された国連人間環境会議(ストックホルム会議)で、国連環境計画を作り6月5日を世界環境の日(World Environment Day)に定めています。世界環境の日は締約国が持ち回りで議長を務め、毎年テーマを決めて普及啓発のイベントを展開しているのです。 そしてこのストックホルム会議を皮切りに、国際社会の関心は地球環境と持続可能な開発に集まります。その20周年となる1992年、ブラジルのリオで開催された「地球サミット」には世界約180カ国が参加し、アジェンダ21、気候変動枠組条約、生物多様性条約といった、今の環境政策の柱ともいえる重要な取り決めが、続々と採択されていきました。 しかし残念ながら、長年、もっとも環境負荷の高い暮らしをしてきたアメリカは、この環境保全上、最重要ともいえる二つの条約にほとんど貢献してきませんでした。生物多様性条約は締約拒否、気候変動枠組条約には参加していますが、具体的な温暖化防止を進める議定書には出たり入ったりを繰り返し、その実効性を貶めているとさえいえるでしょう。 そんなアメリカが発祥の「アースデイ」は、地球環境保全の啓発にふさわしいのか? しかし盛り上がりと注目度は無視できないし、これをきっかけにアメリカも環境条約への貢献を高めるかも知れない? さまざまな思惑が見え隠れしているようです。 <地球1.6個分の暮らしの現実> 3年前の「世界環境の日2020」はコロンビアがホストし、「生物多様性」をテーマに展開されました。まだ新型コロナのパンデミックが深刻化したばかりの4月、しかし国連の世界環境の日のページには、「地球1.6個分の暮らしを続けてきたツケが、今の感染症問題を引き起こしている。(英語)ヒトの深刻な感染症の75%が人獣共通感染症だと言われ、野生動物由来とされる。つまり人間による生物多様性の破壊が引き起こしたものである」と明記されています。 地球1.6個分の暮らしとは、Global Footprint Network(GFN)が計算してきた、人間の消費活動が及ぼす地球環境への負荷を表す指標です。リンクにあるGFNのプレスリリースにもありますが、人間活動が地球のキャパシティを超えたのは1970年代の初めまで遡り、まさに最初のアースデイやストックホルム会議で高まった環境意識は、当時の地球1個分を超えるか超えないか、という自然の状態を(野生の勘?で)つかみ取ったムーブメントだったのかも知れません。

しかしその危機意識は、残念ながら具体的な解決策の実行には結びつかず、とうとう2019年まで積み重ねてしまった地球への借金は18個分!!(上述のGFN計算のリンクに出てきます) この借金がいったいいつまで借り続けられるのか? 新型コロナ感染症のような人間を直撃するしっぺ返しが、現実のものとして見えてきた現在、「地球一個分の暮らし」だけでなく、それを支える「地球一個分の自然」の実態を、過不足なく捉える科学が必要になっています(続く)。 |

UAPACAA

|

CONTACTsAddress:

〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1461-136-202 Telephone:090-4010-5906 (平日10:00-16:00) Email : [email protected] Privacy Policyはこちら |